Entwicklung einer Product-Carbon-Footprint-Strategie

Von der Planung bis zur Umsetzung

Durch die wachsenden Anforderungen an Nachhaltigkeit und die Notwendigkeit, gesetzliche Vorgaben einzuhalten, müssen auch KMU künftig ihre Prozesse und Strategien anpassen. Ein wesentlicher Schritt ist dabei die Erfassung und Messung der CO2-Emissionen eines Produkts über dessen gesamten Lebenszyklus (Product Carbon Footprint).

Merve Tuzcu ist Master-Absolventin im Studiengang Erneuerbare Energien an der Fakultät für Anlagen, Energie- und Maschinensysteme der Technischen Hochschule Köln. Im Rahmen ihrer Masterarbeit hat sie sich bei der Stannol GmbH & Co. KG intensiv mit dem Thema Product Carbon Footprint (PCF) auseinandergesetzt und für das Unternehmen eine PCF-Strategie entwickelt.

Praxisnaher Ansatz

„Trotz der zunehmenden Bedeutung des PCF in der Industrie gibt es bislang nur wenige Praxisbeispiele für die erfolgreiche Umsetzung einer umfassenden PCF-Strategie. Während die theoretischen Grundlagen gut erforscht sind, fehlt es an konkreten Fallstudien, welche auf die praktische Anwendung und die Herausforderungen bei der Implementierung von PCF-Maßnahmen in Unternehmen eingehen“, erklärt Merve Tuzcu.

An diesem Punkt setzt die Arbeit von Tuzcu an: Sie untersuchte die Bedeutung des PCF am Beispiel von Stannol und stellte konkrete Lösungsansätze für die Implementierung und Optimierung des PCF vor. Zusätzlich wurden verschiedene Szenarien miteinander verglichen, wodurch die größten Einflussfaktoren offengelegt wurden. Durch die detaillierte Analyse der CO2-Emissionen wurden zudem praxisnahe Empfehlungen erarbeitet, die das Unternehmen dabei unterstützen, nachhaltigere Geschäftspraktiken zu etablieren und die Umweltbilanz zu verbessern.

Für Geschäftspartnerinnen und -partner eröffnet sich durch die Etablierung des PCF die Möglichkeit, informierte Kaufentscheidungen zu treffen und Produkte mit einem geringeren Umwelteinfluss zu bevorzugen. Zudem kann der ausgewiesene PCF die Berechnung der eigenen CO2-Bilanz vereinfachen und positiv beeinflussen.

Herausforderungen für KMU

Viele Unternehmen stehen vor erheblichen Herausforderungen bei der konkreten Berechnung des Product Carbon Footprint. Eine der größten Hürden sind etwa bestehende Datenlücken. Oft fehlen in den gängigen Datenbanken detaillierte Informationen über bestimmte Materialien oder Prozesse, die jedoch für die Berechnungen benötigt werden.

Ein weiteres Problem ist die begrenzte Verfügbarkeit spezialisierter Datenbanken, die für die Erhebung des PCF notwendig sind. Viele KMU haben nicht den Zugang zu umfangreichen und kostspieligen Datenbanken, die umfassende und aktuelle Informationen liefern. Zudem befassen sich viele Unternehmen, insbesondere kleinere, nicht intensiv oder erst neu mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimabilanzierung.

„Oft fehlen das Fachwissen und die personellen Ressourcen, um die komplexen Anforderungen der PCF-Ermittlung zu bewältigen. Ohne spezialisierte Fachkräfte ist es für KMU schwierig, genaue und verlässliche PCF-Daten zu ermitteln“, weiß Tuzcu.

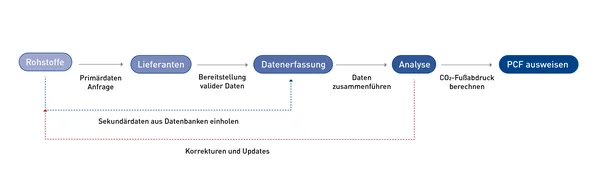

Konkrete Datenerhebung

Ein entscheidender Faktor für eine repräsentative Berechnung des PCF ist die Auswahl und Nutzung geeigneter Daten. Dies ist wiederum mit einem hohen Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden, jedoch entscheidend für die Qualität der Berechnung. Bei Stannol wurden sowohl Primär- als auch Sekundärdaten erhoben. Die eingesetzten Rohstoffe konnten dank einer guten Betriebsdatenerfassung zeitnah und präzise ermittelt werden.

Insbesondere bei den wichtigsten Produktionsprozessen wie der Herstellung von Lötdraht und Lotpasten wurden detaillierte Aktivitätsdaten erfasst. Diese umfassten unter anderem den Stromverbrauch, den Einsatz von Chemikalien sowie den Materialeinsatz.

Da ein Großteil der Emissionsfaktoren nicht direkt von den Rohstofflieferanten bereitgestellt werden konnte, griff Stannol auf etablierte Sekundärdatenbanken zurück, wie zum Beispiel das Informationsblatt CO2-Faktoren des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder die Prozessorientierte Basisdatenbank für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas).

Waren für bestimmte Rohstoffe keine Daten verfügbar, wurden, wann immer möglich, Daten für ähnliche Rohstoffe verwendet, die eine angemessene Vergleichbarkeit boten. Für Rohstoffe, für die keine spezifischen Daten verfügbar sind, wurde der Emissionswert von Primärzinn als Stellvertreterwert verwendet. Dieser Ansatz basiert auf der Annahme, dass die fehlenden Rohstoffe nur einen geringen Anteil an den Endprodukten von Stannol ausmachen.

Berechnung der CO2-Äquivalente

Die Aktivitätsdaten werden durch die Multiplikation mit den Emissionsfaktoren nach untenstehender Formel in CO2-Äquivalente umgerechnet, wodurch eine Vergleichbarkeit verschiedener Treibhausgase ermöglicht wird:

E = A * EF

E = Emissionen in kg CO2-Äquivalente

A = Aktivitätsdaten in z. B. kg, l, kWh

EF = Emissionsfaktoren in kg CO2-Äquivalente pro Einheit

Cradle-to-Gate-Ansatz

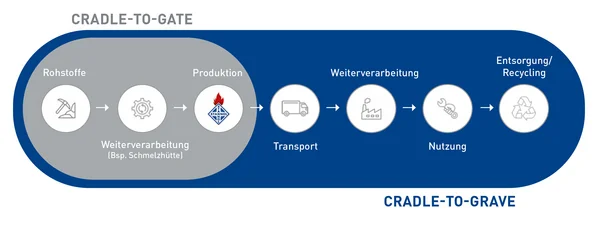

Bei Stannol wird der PCF nach dem Cradle-to-Gate-Ansatz berechnet. Das bedeutet, dass der Lebenszyklus eines Produkts nur bis zu dem Punkt betrachtet wird, an dem es das Werkstor verlässt, also von der Wiege bis zum Werkstor (siehe Abbildung). Das heißt konkret, dass nur die Emissionen, die in den Phasen der Rohstoffgewinnung, der Herstellung und des Transports der Rohstoffe bis zur Auslieferung des fertigen Produkts entstehen, berücksichtigt werden, während die Phasen der Nutzung und Entsorgung des Produkts nicht einbezogen werden.

„Cradle-to-Gate ist besonders relevant für Zwischenprodukte, die an andere Unternehmen geliefert werden, um dort weiterverarbeitet zu werden. Die Produkte von Stannol werden nach dem Verlassen des Werkstors in vielen verschiedenen Weiterverarbeitungsprozessen in der Industrie (OEM und EMS) sowie beim Endverbrauchenden eingesetzt. Eine Nachvollziehbarkeit und Wertermittlung im Rahmen des weiterführenden Lebenszyklus ist daher in diesem Fall nicht ohne weitere Ressourcen möglich“, erklärt Merve Tuzcu.

Sekundärmaterialien bieten größtes Einsparpotenzial

Die durchgeführten Berechnungen von Merve Tuzcu verdeutlichen, dass bei Stannol sowohl die Umstellung auf Sekundärmaterialien als auch der Einsatz erneuerbarer Energiequellen Einsparungen im PCF ermöglichen. Der Umfang der Emissionsminderung variiert jedoch je nach Produktkategorie und Zusammensetzung der Materialien.

„Eine zentrale Erkenntnis ist der große Einfluss der Materialwahl, insbesondere bei zinn- und silberhaltigen Produkten. Die Nutzung von Sekundärmaterialien führt hier zu einer deutlichen Reduktion der Emissionen, da Silber und Zinn wesentliche Emissionsquellen darstellen. Der Wechsel von konventionellem zu erneuerbarem Strom mindert die Emissionen ebenfalls, jedoch in geringerem Maße, da der Großteil der Emissionen aus der Metallherstellung selbst stammt“, erklärt die Master-Absolventin.

82 Prozent Ersparnis bei zinn- und silberhaltigen Produkten

Die Produktkategorien mit den höchsten Einsparpotenzialen, wie massive Lötdrähte mit hohem Anteil an Zinn und Silber, zeigen die größten Reduktionen, insbesondere mit dem Einsatz von Sekundärmaterialien und erneuerbarem Strom. Die Emissionen konnten hier um bis zu 82 Prozent gesenkt werden. Flussmittel hingegen zeigen aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung eine geringere Reduktionsmöglichkeit, wobei erneuerbare Energiequellen auch hier einen positiven Einfluss haben.

„Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass die Reduzierung des PCF nicht nur durch technische Optimierungen in der Herstellung, sondern auch durch die bewusste Auswahl und Kombination der eingesetzten Materialien signifikant beeinflusst werden kann. Besonders der verstärkte Einsatz von Sekundärmaterialien und die Nutzung erneuerbarer Energien haben sich als effektive Maßnahmen zur Reduktion der Gesamtemissionen erwiesen“, erklärt Merve Tuzcu. Diese Strategien würden nicht nur zur Verringerung des CO2-Ausstoßes beitragen, sondern förderten auch die Ressourcenschonung, was zunehmend im Einklang mit regulatorischen Vorgaben und den Erwartungen des Marktes stünde.

Ein weiteres Einsparpotenzial ergibt sich aus der Verpackung, die bei allen Produkten eine konstante Emissionsquelle darstellt. Die Verpackung sollte daher bei zukünftigen Maßnahmen zur Emissionsreduktion ergänzend betrachtet werden, um die Klimabilanz der Produkte weiter zu verbessern.

Handlungsempfehlungen für die Zukunft

Die Installation einer eigenen PV-Anlage kann neben dem Bezug zertifizierter grüner Energie langfristig zu einer erheblichen Emissionsminderung beitragen und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern reduzieren. Eine verstärkte Kooperation mit Recyclingunternehmen und die Erarbeitung einer nachhaltigen Beschaffungsstrategie könnte diese Maßnahme unterstützen. Neben Zinn bietet auch der Einsatz anderer recycelter Materialien Potenzial zur Emissionsreduktion.

„Um die eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sollten auch die Lieferanten stärker in die Nachhaltigkeitsstrategie integriert werden. Durch die Definition klarer Standards und Erwartungen hinsichtlich der CO2-Emissionen sowie regelmäßige Berichterstattung entlang der Lieferkette können auch vorgelagerte Emissionen besser kontrolliert und reduziert werden. Dies könnte durch Anreize wie bevorzugte Lieferantenbeziehungen oder langfristige Verträge gefördert werden“, empfiehlt Merve Tuzcu.

Autorin